こんにちは。院長の小澤です。

前回のブログで、子どもの姿勢改善について書きました。

https://kai-iak.sakura.ne.jp/ozawa-blog/kodomo-nekoze-koyujuyoukankaku/

「固有受容感覚」が鈍くなることが、

姿勢を上手に保てない理由の一つなのですが、

大人の場合、この「固有受容感覚」が鈍いことで起こる不具合で、

よく見られる状態が、今回のテーマの「歯ぎしり」です。

この歯ぎしり(ブラキシズム)の原因の一つとして、

「固有受容感覚の鈍さ」が関係している可能性があります。

今回は、耳慣れない言葉「固有受容感覚」を解説しながら、

歯ぎしり対策ストレッチのご紹介など、

「体」の観点から歯ぎしりについて考えたいと思います。

固有受容感覚って何?歯ぎしりとの意外な関係性

固有受容感覚とは、簡単に言うと

「自分の体の位置や動きを感じ取る感覚」のことです。

例えば、

・目を閉じていても手がどこにあるかわかる

・階段を見なくても足の位置がわかる

これらは全て固有受容感覚のおかげです。

この感覚は、筋肉や関節にある小さなセンサーが、

常に脳に情報を送り続けることで成り立っています。

口の周りにも同じようなセンサーがあり、

顎の位置や咬む力の強さを調整しています。

しかし、この感覚が鈍くなると、

無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりが起こりやすくなるのです。

なぜ固有受容感覚の鈍さが歯ぎしりにつながるの?

1. 咬む力の調節がうまくいかない

固有受容感覚が鈍くなると、

顎の筋肉や関節からの「今どのくらい力が入っているか」という情報が

脳に正確に伝わりません。

その結果、必要以上に強く歯を食いしばったり、歯ぎしりをしてしまいます。

通常の咀嚼では約60-70kgの力ですが、

夜間の歯ぎしりでは100kg以上の力がかかることもあります。

2. 口周りの筋肉のバランスが崩れる

舌、頬、くちびる、あごの筋肉は、

普段絶妙なバランスで協力し合っています。

しかし、固有受容感覚が鈍ると、

この連携がうまくいかず、

代わりに歯ぎしりという形で筋肉の緊張を調整しようとします。

特に、首や肩の姿勢が悪いと、間接的に顎の筋肉にも影響を与えます。

3. 無意識の「位置探し」

口の中の正しい位置がわからなくなると、

無意識に歯を擦り合わせて「しっくりくる位置」を探そうとします。

通常、私たちは上下の歯の噛み合わせ位置を、

固有受容感覚によって自動的に把握しています。

例えば、食事をするときや話をするとき、

特に意識しなくても顎は適切な位置に収まり、歯も自然に噛み合います。

これは、顎関節や咀嚼筋、歯根膜などにあるセンサーが

「今、顎はこの位置にある」

「このくらいの力で噛んでいる」

という情報を常に脳に送っているからです。

しかし、この固有受容感覚が鈍くなると、

「今、顎がどこにあるのか」

「歯がちゃんと噛み合っているのか」という情報が

脳に正確に伝わらなくなります。

すると、脳は不安を感じ、

「正しい位置を見つけなければ」と無意識のうちに探索行動を始めるのです。

これはちょうど、暗闇の中で鍵穴を探すときに、

手探りで何度も何度も試してみるような動作と似ています。

目に見えないので正解がわからず、

触覚だけを頼りに

「ここかな?」「違うな、じゃあここかな?」

と繰り返し試すあの感覚です。

睡眠中は意識的なコントロールが働かないため、

この「位置探し」の動作がより顕著に現れます。

起きているときは「まあ、このくらいでいいか」と妥協できますが、

眠っている間は理性的な判断ができません。

脳は適切な咬合状態を見つけようとして、

様々なパターンで歯を接触させます。

歯を左右に擦り合わせてみたり、

強く噛み締めてみたり、

微妙に角度を変えて噛んでみたりと、

無数の組み合わせを試します。

つまり、歯ぎしりは単なる癖や悪習慣ではなく、

「快適な噛み合わせ位置を探している」という

脳の必死な試みでもあるのです。

しかし、固有受容感覚が鈍いままでは、

いくら探してもその「正解」を感じ取ることができません。

センサーが正確に機能していないので、

「ここだ!」という確信が得られないのです。

その結果、脳は一晩中探し続け、

結果的に歯ぎしりが延々と続いてしまいます。

固有受容感覚が鈍くなる主な原因

固有受容感覚が鈍くなる主な原因の一つは、筋肉の硬さです。

筋肉や関節にある固有受容感覚のセンサー(筋紡錘やゴルジ腱器官)は、

筋肉が伸び縮みしたり、関節が動いたりすることで刺激を受けます。

しかし、筋肉が硬く固まってしまうと、

このセンサーへの刺激が減少し、

脳に送られる情報の質と量が低下してしまいます。

例えるなら、

柔らかいスポンジは

押すと形が変わって「押されている」という情報を感じ取りやすいですが、

硬い石のような状態では押しても変化が少なく、

情報が伝わりにくくなるのと同じです。

また、硬くなった筋肉は血流も悪くなるため、

センサーに十分な酸素や栄養が届かず、

機能がさらに低下するという悪循環に陥ります。

特に首や肩、顎周りの筋肉が硬くなると、

その部分の固有受容感覚が鈍くなり、

姿勢や咬み合わせの感覚が正確に把握できなくなってしまうのです。

よくある日常的な原因

加齢による自然な変化:

30歳を過ぎると徐々に感覚が鈍くなります

運動不足:

体を動かさないと感覚も鈍ってしまいます

ストレス:

慢性的なストレスは感覚の処理能力を低下させます

姿勢の悪さ:

猫背や前かがみの姿勢が続くと首や顎周りの感覚が鈍ります

長時間のデスクワーク:

同じ姿勢を続けることで筋肉が固まってしまいます

スマートフォンの使い過ぎ:

下を向く時間が長いと首の筋肉に負担がかかります

疾患が関係する場合

・糖尿病や甲状腺の病気による神経への影響

・首や肩の怪我の既往による感覚低下

・顎関節症による顎周りの機能異常

・歯科治療後の感覚の変化や違和感

これらの要因は単独ではなく、

複数が組み合わさって固有受容感覚の低下を引き起こすことが多いです。

歯ぎしり改善セルフケア

・口を大きく「あいうえお」の形に動かし、口周りの筋肉を活性化

・舌を上下左右に動かして、舌筋の機能を向上させる

・頬をふくらませたり凹ませたりして、頬筋の働きを改善

など、

普段絶妙なバランスで協力し合っている

舌、頬、くちびる、あごの筋肉をゆるめるセルフケアに加え、

整体の観点から、「肩甲骨を動かして、首肩をゆるめる」

エクササイズをご紹介します。

肩甲骨には、

・首の後ろから背中にかけて走る僧帽筋

・首から肩甲骨をつなぐ肩甲挙筋

・肩甲骨の間にある菱形筋

など、多くの筋肉が付着しています。

これらの筋肉は互いに連動して働いているため、

肩甲骨を動かすことで、

直接触れることが難しい深部の筋肉まで

効果的にストレッチすることができます。

また、肩甲骨周りの筋肉がほぐれると、首の動きもスムーズになり、

顎周りの筋肉への負担も軽減されるため、

固有受容感覚の改善につながります。

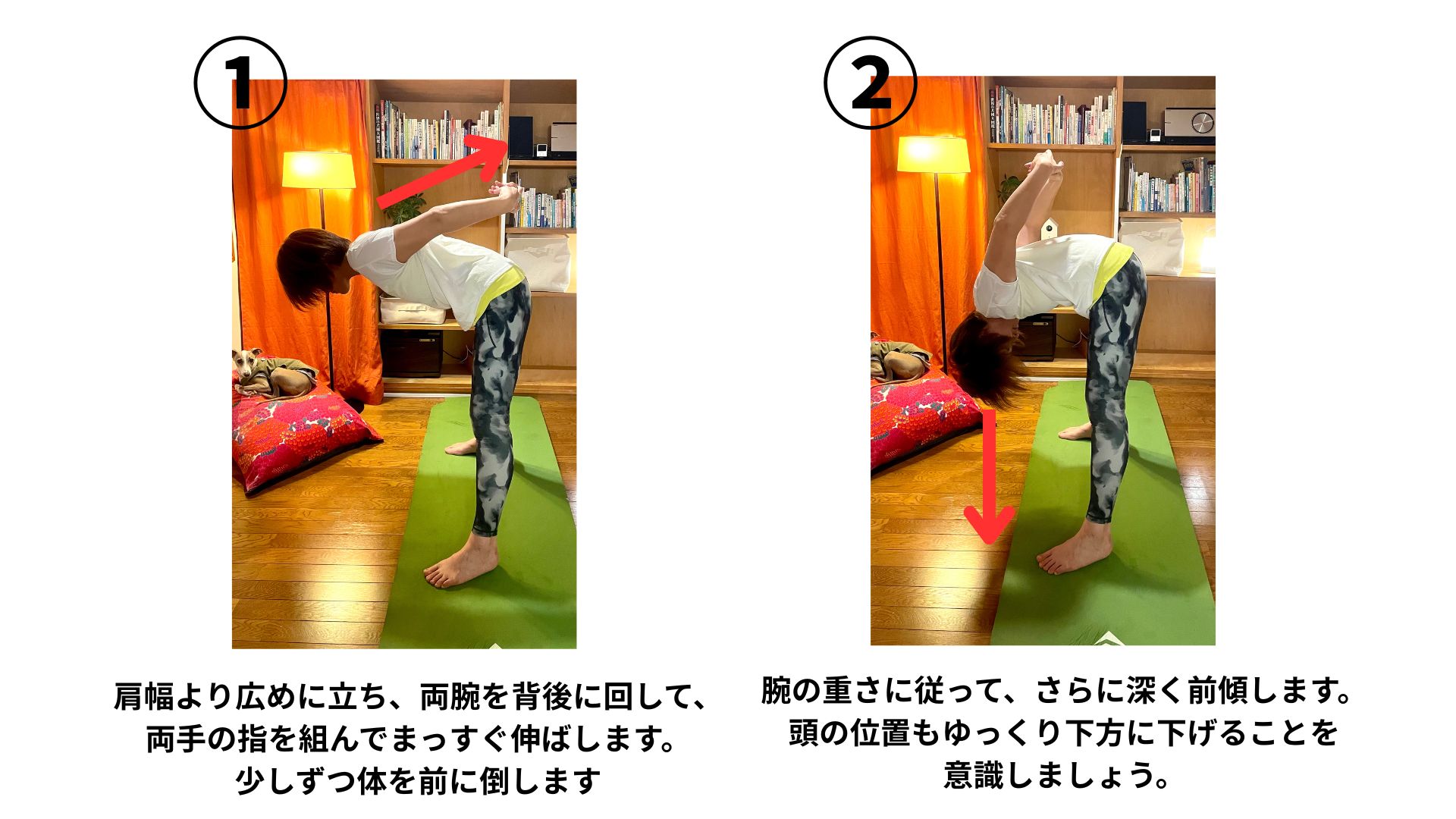

1.上半身を前へ倒して肩甲骨を伸ばす

なるべく勢いを付けずに、腕の重さで自然に前傾させるのがポイントです

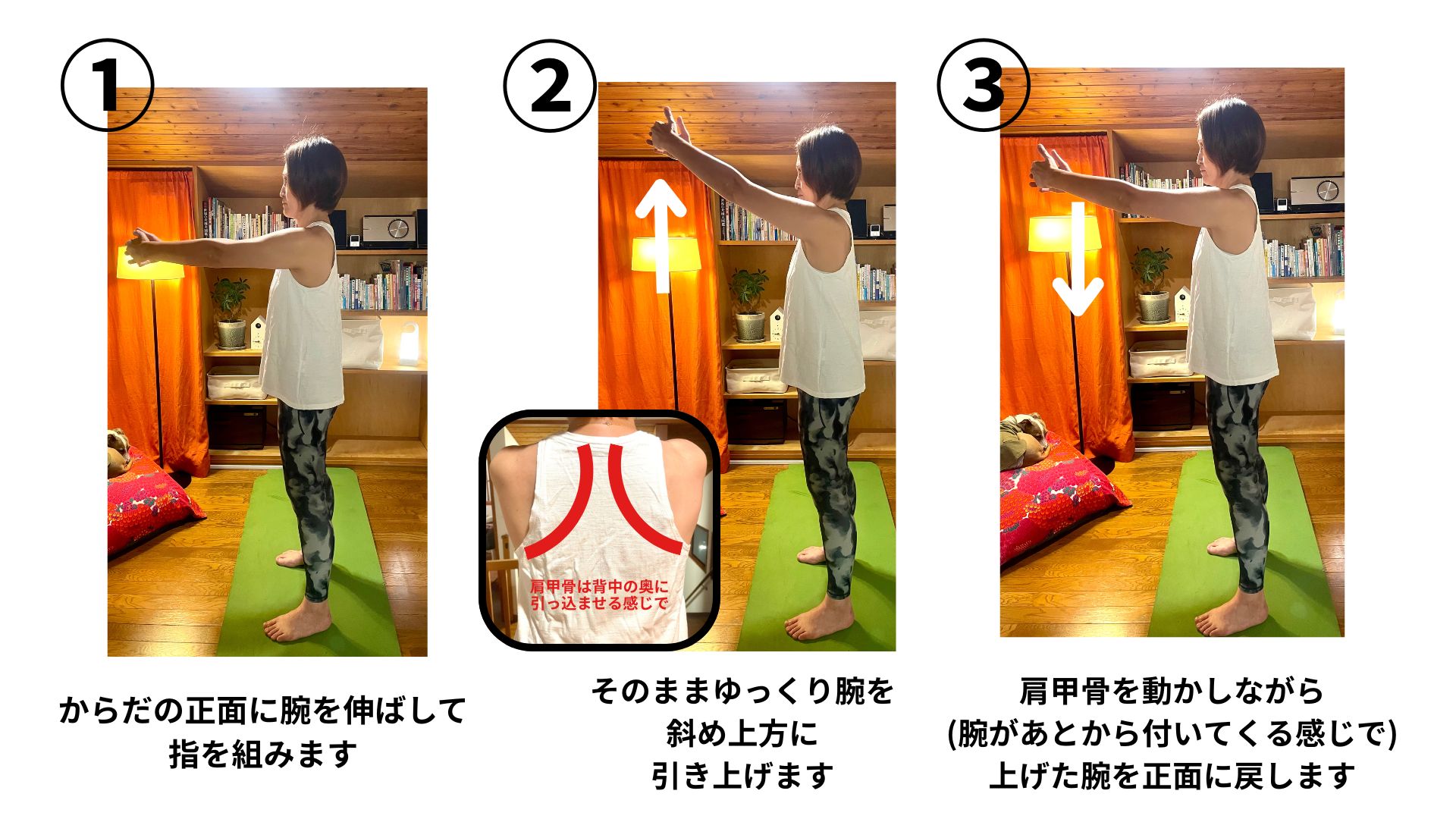

2.肩甲骨の動きと腕の動きを連動させる

腕を斜め上に引き上げる時は肩甲骨は背中の奥に引っ込み、腕を下ろす際は肩甲骨が元の位置に戻ります。

肩甲骨の動きを意識できるように、ゆっくりと上下運動を繰り返します

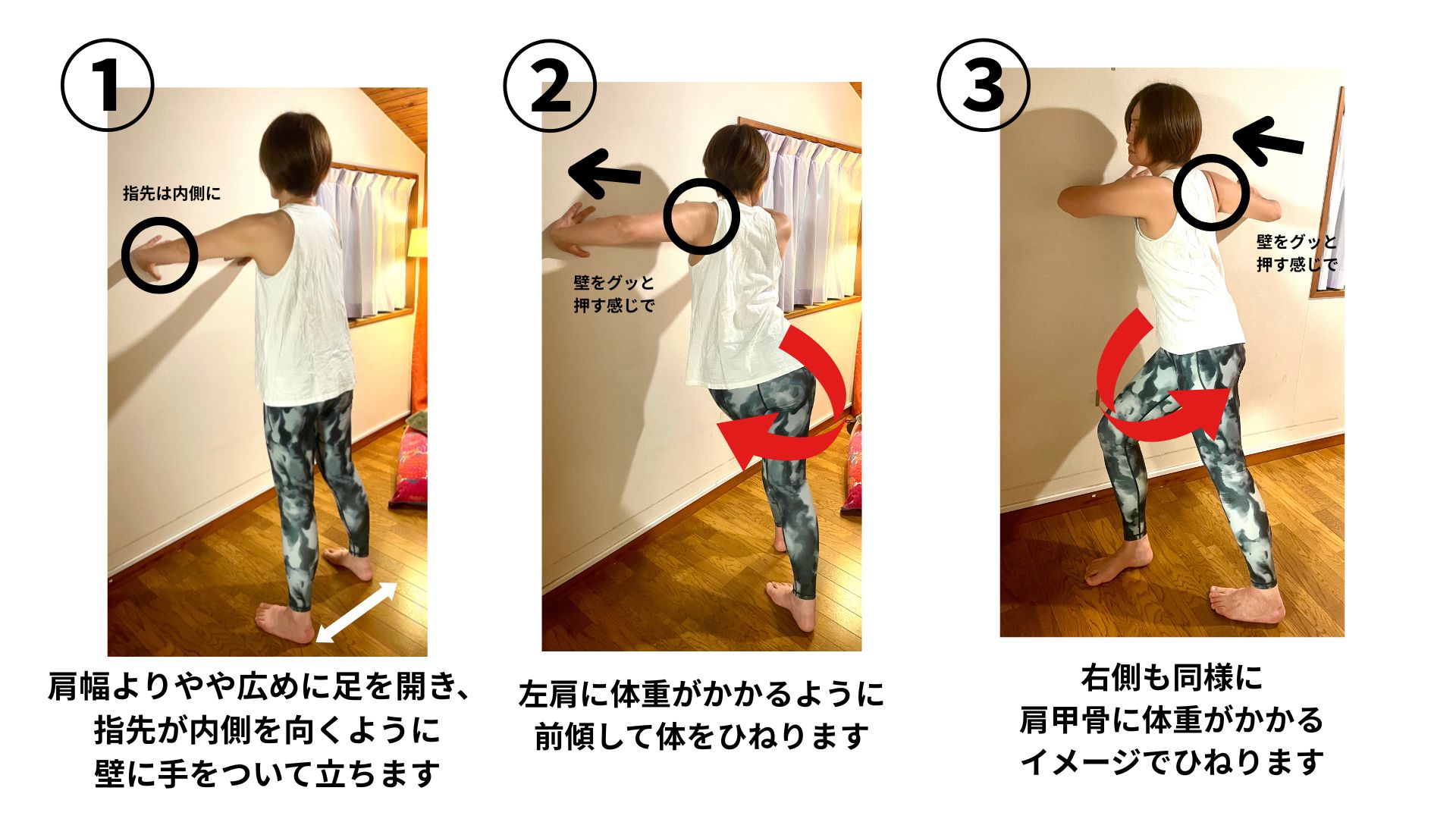

3.自重で肩甲骨をはがして伸ばす

壁で胸を固定しながら、体重を肩甲骨にかけてひねります。

顔は、押し出す肩と逆側にむけると、骨盤が自然にひねられ、肩甲骨が大きく動かせます。

整体でできる歯ぎしり改善アプローチ

歯ぎしりは単なる癖ではなく、

体からの重要なサインかもしれません。

それを逃さずに、固有受容感覚を改善することで、

歯ぎしりの根本的な解決につながるのみならず、

今後使い続ける自分の体に自信が持て、

全身の健康状態の向上も期待できます。

整体施術の以下3点のアプローチは、

固有受容感覚改善に役立ちます。

当院では、お一人お一人の症状に合わせて加減調整をしながら、

この3点を整える施術を行っています。

体の感覚を取り戻し、質の良い睡眠と健康な毎日を手に入れましょう。

1.姿勢の改善で根本から解決

首や肩の歪みを整えることで、

顎周りの筋肉の緊張を和らげ、固有受容感覚の働きを改善します。

特に、頭部前方位姿勢(ストレートネック)の改善は、

歯ぎしり軽減に大きな効果があります。

頸椎の正常なカーブを取り戻すことで、

頭部の重心バランスが整い、顎への負担が軽減されます。

2.筋肉の調整で血流改善

頭部、首、肩の筋肉をほぐし、血流を改善することで、

感覚神経の働きを活性化させます。

特に咀嚼筋(咬筋、側頭筋)や首周りの深層筋へのアプローチにより、

筋肉の緊張パターンを正常化します。

3.全身のバランス調整

体全体のバランスを整えることで、

顎にかかる負担を軽減し、歯ぎしりの根本的な改善を目指します。

骨盤や背骨の歪みを調整することで、

全身の重心バランスが改善され、間接的に顎関節への負担も軽減されます。